Kritische und schwierige Lebensphasen sind etwas Normales im Leben und gehören zu jeder Entwicklung dazu. Das Jugendalter ist eine Zeit, in der Krisen besonders intensiv erlebt werden.

Krisen können entstehen, wenn plötzliche und unerwartete Ereignisse oder generell Veränderungen eintreten, für die die bisherigen Handlungsmöglichkeiten nicht (mehr) passen oder funktionieren.

Auslöser für Krisen

können z.B. sein

- Pubertät

- Tod oder Krankheit eines nahestehenden Menschen

- Trennung

- Konflikte oder Veränderungen in der Familie oder anderen sozialen Beziehungen

- Liebeskummer

- Versagensängste

- Gewalterfahrungen

- Einsamkeit

- Umzug

- und vieles mehr.

Jeder Mensch erlebt Krisen unterschiedlich und jede Situation ist individuell.

Es gibt allerdings einige Merkmale, die die meisten Menschen in Krisensituationen teilen:

- Krisen werden meist als ein schmerzhafter seelischer Zustand empfunden, der Leib und Seele bedroht.

- Gefühle von Angst, Panik und Depression können ihn begleiten.

- Wenn sich Probleme häufen und Krisen sich zuspitzen, entsteht oft ein enormer Druck.

- Auch können sich Gefühle der Überforderung, Verzweiflung und Ohnmacht einstellen.

- Dabei kann der Gedanke entstehen, dem eigenen Leben ein Ende setzen zu wollen.

- In Krisensituationen kann es hilfreich sein, sich jemandem mitzuteilen, dem man vertraut.

Der geläufigste Begriff ist nach wie vor Selbstmord. Aus diesem Grund haben wir ihn auch für unsere Startseite gewählt, da er den meisten Menschen bekannt ist. Allerdings ist es uns wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was bei der Verwendung dieses Begriffes mitschwingt: der Begriff enthält den Begriff Mord und lässt die Selbsttötung als eine Straftat, ein Verbrechen oder eine verwerfliche Handlung aus niederen Beweggründen erscheinen. Doch Selbsttötung ist kein Verbrechen! Auch wenn im Begriff Selbstmord die jahrhundertelange Verdammung der Betroffenen und Diskriminierung der Angehörigen z.B. durch Obrigkeit und Kirchen noch immer transportiert wird. Was darin weniger zum Ausdruck kommt, ist das psychische Leiden, die Verzweiflung und die Not, die einer Selbsttötung vorausgehen.

Der Begriff Freitod wird vielfach in der Literatur und in den Medien verwendet. Er gibt vor, Selbsttötung sei ein frei gewähltes Verhalten, das möglicherweise auf rationalen Abwägungen und aus Freiheit heraus geschieht. Natürlich gehört die Möglichkeit, sein Leben durch die eigene Hand zu beenden, zu den menschlichen Möglichkeiten. Allerdings wird im Begriff Freitod die Selbsttötung als ein heldenhafter Akt der Befreiung oder Erlösung dargestellt. Diese Vorstellung ist wenig hilfreich, denn dadurch wird der Sachverhalt beschönigt, dass ein suizidaler Mensch sich großteilig in einem Zustand höchster existenzieller Not und starker Einengung befindet, aus der heraus er keinen anderen Ausweg sieht, als sich das Leben zu nehmen.

Mit dem Wissen über die mitschwingenden Bedeutungen der verschiedenen Begrifflichkeiten, verwenden wir in der Regel die Begriffe Selbsttötung oder Suizid.

Suizid (englisch: suicide) stammt aus dem Lateinischen suicidium. Das Wort setzt sich zusammen aus sui = sich oder selbst und dem Wort caedere = schlagen, töten. Damit lautet die konkrete Übersetzung des Begriffes Suizid schlicht Selbsttötung oder sich selbst töten.

Gemeint ist eine Handlung, bzw. das gezielte Unterlassen einer Handlung, die das eigene Leben beenden. Der Begriff Suizid/Selbsttötung erklärt nur den Vorgang, nicht die Ursachen und ist damit der wertfreieste und neutralste Begriff, der weder eine verbietende, diskriminierende noch eine glorifizierende Mitbedeutung hat.

Suizidales Verhalten ist immer auch gewalttätiges Verhalten sich selbst – und manchmal anderen – gegenüber. Wir möchten eine einseitig moralisierende oder beschönigende Begriffsbesetzung vermeiden, sondern zur weiteren Enttabuisierung des Themas Selbsttötung beitragen. Einen Beitrag sehen wir in der Bewusstmachung der verschiedenen Begrifflichkeiten sowie der Sensibilisierung bei ihrer Verwendung. Suizid oder Selbsttötung sind neutralere Begriffe, gerade auch im Hinblick auf Betroffene und Angehörige.

(Quelle: DÖRING, Gerd u.a.; DGS (Hg.) NaSpro (Hg.) (2009): Zwischen Selbstzerstörung und Lebensfreude. Hinweise für Suizidprävention bei jungen Menschen. Berlin)

Fast alle Menschen haben schon einmal darüber nachgedacht, was wäre, wenn sie nicht mehr leben würden oder wenn sie sich selbst töten, d.h. Suizid begehen würden.

- Solche Gedanken sind im Laufe des Lebens und vor allem in der Jugendphase ganz normal.

- Meist tauchen solche Gedanken in schwierigen Lebensphasen auf, in denen sich etwas oder Vieles verändert, verschiedene Probleme zusammenkommen und es scheinbar keinen Ausweg oder keine einfache Lösung gibt.

- Gedanken an den eigenen Tod können aber auch mit der Frage nach dem Sinn des Lebens oder der Identität (Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie will ich leben?) zusammenhängen.

- Alle Menschen haben eine Vorstellung davon, wie sie leben wollen und was sie in ihrem Leben erreichen möchten. Für diese Hoffnungen und Wünsche strengen sie sich an, machen Pläne und freuen sich über das Erreichte. Leicht, gerne und stolz lässt sich darüber mit anderen Menschen sprechen. Scheitern dagegen, etwas Wichtiges nicht erreicht zu haben, etwas oder jemand Wichtigen verloren zu haben, kraftlos und hoffnungslos zu sein, nicht mehr leben zu wollen, Selbsttötung, Suizid – das sind keine Partythemen.

- Viele Jugendliche fühlen sich dann z.B. ganz ganz klein und unfähig oder total verunsichert.

- Vielleicht gibt es seit geraumer Zeit immer wieder Streit mit den Eltern und es fühlt sich an, als verstehen sie einen nicht; oder sie schränken einen zu sehr ein, behandeln einen noch wie ein Kleinkind.

- Andere junge Menschen fühlen sich gekränkt und nicht liebenswert, weil eine Liebe nicht erwidert wird.

- Wieder andere haben Stress in der Schule, in der Klassengemeinschaft, mit Lehrer*innen, mit den Leistungsanforderungen oder werden von anderen ausgegrenzt und angegriffen.

- Manche finden sich selbst nicht attraktiv genug, sind mit ihrem Körper unzufrieden und empfinden Selbsthass.

- Viele Jugendliche spüren den Drang, sich selbst zu verletzen, um mit all den schwierigen Gefühlen umzugehen.

- Einige sind auf der Suche nach Lebenssinn, finden vielleicht, dass die Welt, so wie sie ist, schreckliche Seiten hat…

- Die meisten teilen das Gefühl, nicht zu wissen, was oder wie sie etwas ändern könnten und nicht weiter zu wissen.

- „Es ist so ein Gefühl, wie in einem Tunnel gefangen zu sein.”

- Der Gedanke daran, sein Leben zu beenden, erscheint dann oft als Ausweg, als Lösung oder Ende der Probleme und der kaum aushaltbaren Gefühle.

- Wenn die Gedanken sich aufdrängen, sozusagen ein Eigenleben entwickeln, schaffen es viele Menschen nicht mehr, sich aus dem Netz solcher Gedanken zu lösen und unternehmen dann eine Suizidhandlung.

- Jede Selbsttötungshandlung bewegt sich zwischen dem Wunsch zu sterben und dem Wunsch, (weiter-)leben zu wollen, aber nicht so wie bisher.

In diesem Tunnel kann es entlastend sein, sich jemandem mitzuteilen. Über die Gedanken und Gefühle zu schreiben. Jemanden zu haben, der zuhört und versteht. Der ernst nimmt, Interesse hat und nachfragt. Jemanden, der einen im Tunnel begleitet. Jemanden, der daran glaubt, dass es Wege aus dem Tunnel heraus gibt.

Die folgenden Punkte können darauf hindeuten, dass jemand suizidgefährdet ist:

- Die Person zieht sich immer mehr zurück, meidet den Kontakt zu Freunden oder bricht Kontakte zu nahestehenden Menschen ab.

- Sie reagiert auf Nachfrage mit „Ach, du kannst mir auch nicht helfen; niemand kann mir helfen; ich bin egal!“.

- Sie verhält sich auffällig anders als sonst, wirkt sehr bedrückt oder aggressiv und äußert sich immer pessimistischer und hoffnungslos.

- Sie hat kein Interesse mehr an bisherigen Hobbies und vermeidet gemeinsame Aktivitäten.

- Sie macht sich plötzlich nichts mehr aus liebgewonnen Dingen und verschenkt z.B. ihre Lieblings-CDs oder -Kleidungsstücke.

- Sie kann nicht mehr gut schlafen und isst fast nichts mehr.

- Sie verschlechtert sich zunehmend in der Schule/in der Ausbildung/im Beruf und kann sich nicht mehr konzentrieren.

- Sie spricht sehr oft über den Sinn des Lebens und den Tod oder beschäftigt sich mit diesen Themen im Internet, Videos, Musik oder Büchern.

Zugespitzte Gefahr besteht vor allem, wenn:

- Jemand Abschiedsbriefe schreibt.

- Jemand Tabletten sammelt oder sich eine Waffe besorgt, sich nach Zugfahrplänen erkundigt oder sich häufig an Bahngleisen oder Brücken aufhält.

- Jemand einen Plan hat, wie er sich das Leben nehmen will.

- Jemand weggetreten oder bewusstlos aufgefunden wird.

Es ist falsch zu glauben, dass Menschen, die von Suizid sprechen, es nicht tun!

Aber es ist auch falsch zu glauben, dass ein Jugendlicher, der beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen, nicht mehr von seinem Vorhaben abzubringen ist. Fast immer gibt es zwei Anteile im Inneren: Ein Anteil will sterben und ein Anteil will leben. Diesen Anteil, der leben will, den gilt es zu stärken.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

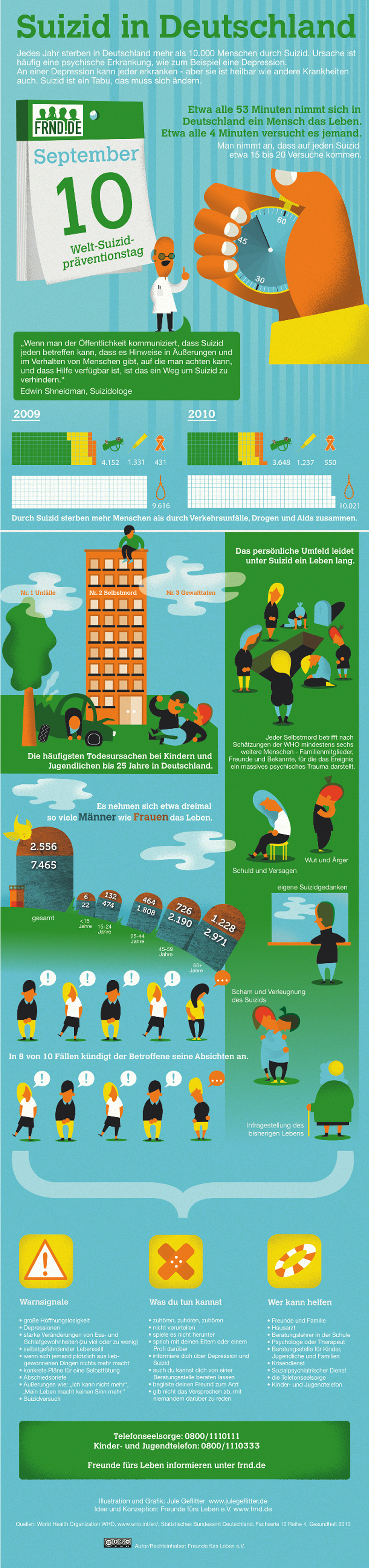

Weitere Informationen- Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren (WHO 2014).

- In Deutschland nehmen sich jedes Jahr etwas mehr als 10.000 Menschen das Leben.

- Pro Jahr unternehmen 100.000 bis 150.000 Deutsche einen Suizidversuch.

- Etwa alle 53 Minuten nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben, alle 5 Minuten, schätzen Fachleute, versucht es jemand.

- In Deutschland sterben mehr als doppelt so viele Menschen durch Suizid als durch einen Verkehrsunfall.

- Weitaus mehr Jungen und Männer nehmen sich selbst das Leben.

- Knapp zwei Drittel aller Suizidenten sind männlich.

- Die Rate der Suizidversuche ist dagegen bei Mädchen und Frauen viel höher.

- Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Suizidversuche bei Jugendlichen um ein Zehnfaches höher als der eigentliche Suizid.

- Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation nehmen sich jährlich etwa 1 Million Menschen weltweit das Leben. Dies entspricht fast 2.800 Suiziden pro Tag.

- Von einem Suizid sind etwa sechs Menschen (Angehörige, Freunde, Bekannte) direkt betroffen, die oftmals kaum wissen, wie sie weiterleben können.

- In acht von zehn Fällen kündigt der Betroffene seine Suizidabsichten vorher an.

- 80 % aller Bundesbürger haben schon einmal mit dem Gedanken gespielt, sich selbst zu töten (BDP).

- Jeder dritte Suizid geschieht von Menschen über 65 Jahre.

Quelle: http://www.frnd.de/zahlen-fakten

Falsch: Wer vom Suizid spricht, tut es nicht.

Richtig: 80% der Menschen, die einen Suizid begehen, kündigen diesen vorher an und geben damit ihrer Umwelt eine Chance, ihnen zu helfen.

Falsch: Wer sich wirklich umbringen will, ist nicht aufzuhalten.

Richtig: Die meisten Suizide werden im Rahmen von Krisen verübt. Eine entsprechende Krisenbewältigung kann Selbsttötung verhindern.

Falsch: Wer an Suizid denkt, will sich nicht unbedingt das Leben nehmen.

Richtig: Die meisten Menschen, die an Selbsttötung denken, schwanken zwischen dem Wunsch zu leben und dem zu sterben; sie „spielen mit dem Tod“, und sie überlassen es den anderen, sie zu retten. Kaum einer nimmt sich das Leben, ohne seine Gefühle einem anderen zu offenbaren.

Falsch: Ein Suizidversuch ist nur Erpressung.

Richtig: Zweifellos setzt ein Suizidversuch die Umgebung unter starken Druck. Dies ist jedoch häufig nur ein Hinweis darauf, wie groß die Not des Betroffenen ist.

Falsch: Suizid gibt es öfter bei den Reichen oder – umgekehrt – fast ausschließlich bei den Armen.

Richtig: Suizid ist weder das Problem der Reichen, noch der Armen. Er kommt in allen Bevölkerungsschichten gleichermaßen vor.

Falsch: Suizid ist erblich – sozusagen ein „Familienübel“.

Richtig: Er ist nicht erblich, sondern eine individuelle Erscheinung.

Falsch: Alle, die Suizid begehen oder begehen wollen, sind psychisch krank, also verrückt.

Richtig: Ein suizidaler Mensch ist zwar äußerst unglücklich, aber nicht notwendigerweise psychisch krank. Allerdings können Suizidgedanken oft bei einer Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen als Symptom auftreten.

Falsch: Zu Weihnachten und Neujahr sowie an grauen Novembertagen sind die meisten Suizide zu verzeichnen.

Richtig: In der Suizidhäufigkeit sind ein signifikanter Gipfel im Frühsommer und ein kleinerer Gipfel im Spätherbst nachgewiesen. Nach Festtagen besteht allerdings eine gewisse Häufung von Krisen.

Falsch: Wenn man jemanden auf Suizidgedanken anspricht, bringt man ihn erst auf die Idee sich umzubringen.

Richtig: Die Möglichkeit, Suizidgedanken mit jemandem zu besprechen, bringt den Betroffenen meist eine große Entlastung.

Es gilt: Darüber reden kann Leben retten!

Hierauf sollte im Umgang mit suizidgefährdeten Menschen geachtet werden:

Die Selbsttötungsandeutungen oder Ankündigungen unbedingt ernst nehmen, besonders wenn sie konkret sind.

- Gesprächsbereitschaft signalisieren, aufmerksam zuhören und Interesse zeigen für die Beweggründe und die Not des Gegenübers.

- Wer mit seiner inneren und äußeren Zuwendung da ist, kann der betroffenen Person das Gefühl geben, dass sie wichtig ist und dass sie verstanden wird.

Was nicht hilft:

- Ratschläge und moralische Vorhaltungen erteilen oder die Probleme verharmlosen.

- Aufmuntern wollen durch Aussagen, wie z.B.: „Das ist doch kein Grund, sich umzubringen“ oder „Lass Dich nicht so hängen“ oder auch „Kopf hoch!“

Die Suizidgedanken und -phantasien offen ansprechen.

- z.B.: „Ich mache mir Sorgen um dich. Denkst du manchmal daran, dich umzubringen?“

- Damit wird Interesse und Bereitschaft erkennbar und die suizidgefährdete Person fühlt sich ernst genommen und entlastet.

Nur eine verbindliche und einlösbare Absprache treffen.

- z.B.: „Ich rufe heute Abend um 19.00 Uhr wieder an“ oder „Ich komme morgen um 15.00 Uhr wieder und habe dann zwei Stunden Zeit“.

- Begrenzte und einlösbare Angebote, die verbindlich und verlässlich eingehalten werden, geben Sicherheit.

- Wer am Leben verzweifelt und über Suizid nachdenkt, hat ein anderes Zeitgefühl. Eine Verspätung kann die Erfahrung und das Gefühl „Ich bin sowieso nicht wichtig“ verstärken.

Auch von eigenen Gefühlen ehrlich sprechen.

- Suizidgefährdete und Menschen nach einem Suizidversuch brauchen nicht Ruhe und Schonung, sondern Respekt und Offenheit.

- Eigene Gefühle von Betroffenheit, Wut, Angst, Zuneigung, Hilflosigkeit oder Schuld dürfen ausgesprochen werden.

Keine Geheimnisse für sich behalten, wenn sie zum Tode führen können.

- Wenn sich jemand mit der Bedingung öffnet, dass niemand sonst davon erfahren darf, kann dies zu einer schwierigen Situation führen.

- Man sollte sich nicht unter allen Umständen an das Versprechen gebunden fühlen, wenn es lebensgefährlich werden kann.

Sich Rat und Hilfe von außerhalb holen, wenn man sich überfordert fühlt.

- Wie viel und in welchem Rahmen man selbst helfen kann, hängt auch von der eigenen Situation ab.

- Suizidgefährdete Menschen befinden sich selbst in einer Grenzsituation. Das erzeugt auch bei den Nahestehenden Gefühle von Angst und Überforderung.

- Diese Grenzen sollten wahr- und ernstgenommen werden.

Die suizidgefährdete Person ermutigen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

- Konkrete Angaben von Adresse und Telefonnummer einer entsprechenden Beratungsstelle.

- Möglich und hilfreich kann es auch sein, die betroffene Person bei der Kontaktaufnahme zu unterstützen bzw. zu begleiten.

Jede Person ist für ihr Leben selbst verantwortlich.

- Andere können dazu beitragen, den Lebenswillen eines gefährdeten Menschen zu stärken und eine „Brücke“ bauen, damit er wieder Fuß fassen kann in seinem Leben.

- Niemand aber kann ohne seinen eigenen Willen im oder am Leben gehalten werden.

Hier helfen Jugendliche Jugendlichen!

Persönlich und anonym.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen